長(zhǎng)安三萬里的成功啟示:中國(guó)故事的審美表達(dá)與精神哲思探析

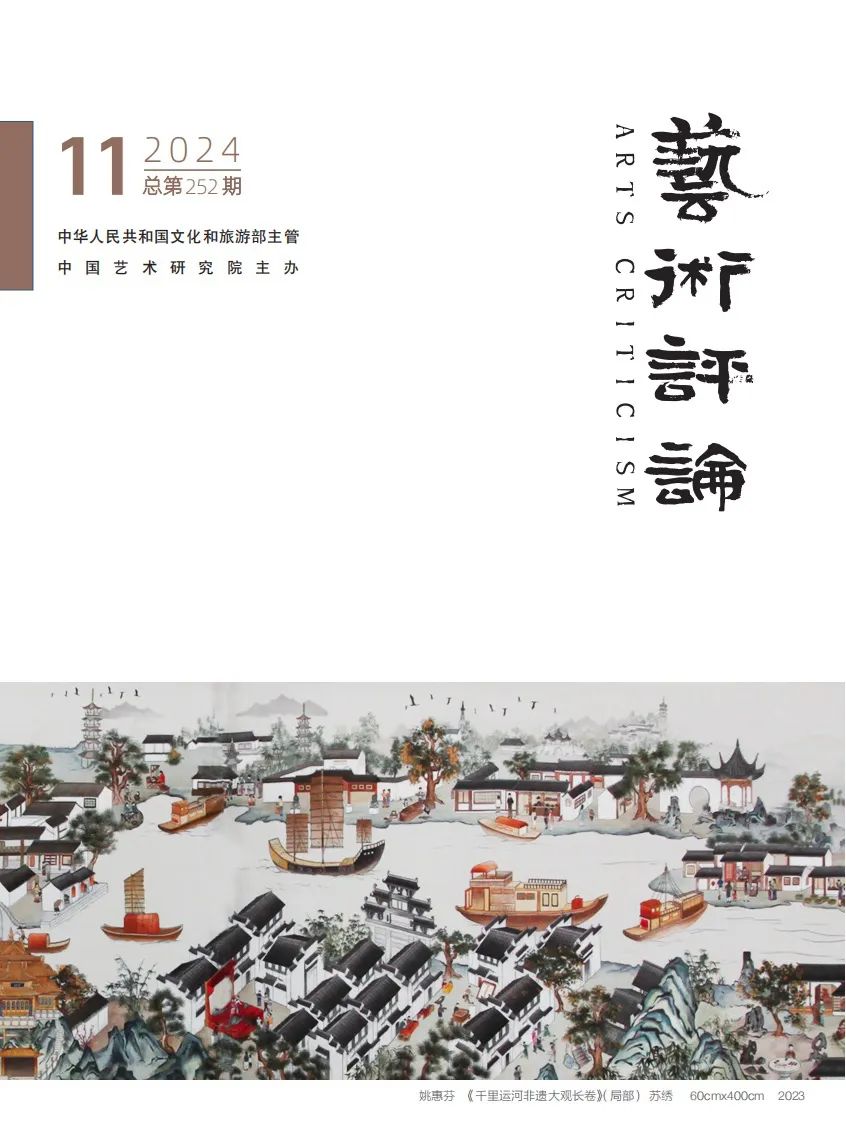

中華人民共和國(guó)文化和旅游部主管

中國(guó)藝術(shù)研究院主辦

2024年第11期 總第252期

中國(guó)人文社會(huì)科學(xué)期刊AMI綜合評(píng)價(jià)(A刊)核心期刊

中文社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI)擴(kuò)展版來源期刊

RCCSE中國(guó)核心學(xué)術(shù)期刊(A)

中國(guó)人民大學(xué)“復(fù)印報(bào)刊資料”重要轉(zhuǎn)載來源期刊

藝界時(shí)評(píng)??????

“中國(guó)故事”的審美表達(dá)與精神哲思——《長(zhǎng)安三萬里》的成功及其啟示

王玉玊

【內(nèi)容提要】動(dòng)畫電影《長(zhǎng)安三萬里》在視聽審美風(fēng)格上,利用以漢服文化為代表的古風(fēng)亞文化資源,展現(xiàn)了大氣磅礴的盛唐氣象;在敘事上,則并未落入美式超級(jí)英雄故事或日式少年羈絆故事的窠臼。電影嘗試經(jīng)由敘事,抵達(dá)天才詩人李白復(fù)雜、矛盾的精神內(nèi)核和高適的人生之嘆,進(jìn)而體現(xiàn)中國(guó)古代儒道兼修的士大夫階層的生命意識(shí)與精神哲思,構(gòu)筑了一個(gè)與其視聽形象所體現(xiàn)的“中國(guó)氣派”相匹配的、足夠復(fù)雜和典型的“中國(guó)故事”。

【關(guān) 鍵 詞】《長(zhǎng)安三萬里》;李白;動(dòng)畫電影;古風(fēng)亞文化;中國(guó)故事

一、傳統(tǒng)文化的文藝表達(dá):從符號(hào)到敘事

動(dòng)畫電影《長(zhǎng)安三萬里》選擇以安史之亂前后的大唐長(zhǎng)安為背景,以李白與高適的人生故事為主線,內(nèi)容涉及中國(guó)觀眾耳熟能詳?shù)氖⑻圃姼杳晒酒鸫蟊姷挠洃浥c共鳴,其口碑和票房均取得較好成績(jī)。

▼《長(zhǎng)安三萬里》電影海報(bào)▼

《長(zhǎng)安三萬里》的選題及其成功顯然與當(dāng)前國(guó)內(nèi)大眾對(duì)傳統(tǒng)文化的強(qiáng)烈興趣有著密不可分的關(guān)系。2005年前后,一股以古風(fēng)、國(guó)風(fēng)、復(fù)古、傳統(tǒng)等為標(biāo)簽的審美潮流逐漸興起。雖然持續(xù)受到《百家講壇》等電視節(jié)目,以及北京奧運(yùn)會(huì)開幕式、古裝電視劇、中國(guó)風(fēng)流行音樂等主流媒體內(nèi)容的刺激和影響,但這一潮流首先是在網(wǎng)絡(luò)青年亞文化領(lǐng)域形成作品群與審美規(guī)定性的。其代表性的亞文化社群包括古風(fēng)音樂圈、漢服圈等。

“古風(fēng)音樂是一種誕生于網(wǎng)絡(luò)的二次元音樂類型,發(fā)軔于2004年,以唯美、古典為主要審美風(fēng)格。”“古風(fēng)音樂以古風(fēng)歌曲為主要形式。”“古風(fēng)歌曲脫胎于對(duì)《仙劍奇?zhèn)b傳》《霹靂布袋戲》等作品背景音樂的填詞翻唱,以及對(duì)中國(guó)風(fēng)流行歌曲的填詞翻唱,在吸收借鑒仙俠風(fēng)游戲配樂、日本和風(fēng)音樂以及中國(guó)風(fēng)流行音樂特征的基礎(chǔ)上形成了自己的獨(dú)特審美風(fēng)格。”[1]古風(fēng)圈的成熟期出現(xiàn)在2015年前后,此時(shí)的古風(fēng)音樂作品常采用包括古琴在內(nèi)的民族樂器進(jìn)行伴奏,多使用五聲音階,歌詞擬古、多用文言或半文言,多以戰(zhàn)爭(zhēng)、江山美人、征夫思婦、琴棋書畫等古代詩文中的常見內(nèi)容為題材,表現(xiàn)出十分鮮明和集中的審美特質(zhì)。古風(fēng)音樂較為典型地代表了2010年前后十年間,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)青年亞文化關(guān)于古風(fēng)和傳統(tǒng)文化的審美想象,它為此后的古風(fēng)亞文化留下一套常用的修辭和意象,一種哀婉唯美的抒情性風(fēng)格,以及一種將文言文與白話文融合在一起的遣詞造句方式。同時(shí)期流行的古風(fēng)插畫、古風(fēng)漫畫、古風(fēng)電子游戲等則與古風(fēng)音樂相互配合,形成互動(dòng),為這種審美想象提供了更豐富的視覺素材。古風(fēng)歌手瀟夢(mèng)臨在歌曲《江山又逢》中,以一種略帶自嘲的方式總結(jié)了這一時(shí)期的常見古風(fēng)意象:“碎了又放的煙花/反復(fù)浪跡的天涯/共你許諾看遍塵世繁華/卻短若剎那/美人眉間點(diǎn)朱砂/帝王江山便放下/每個(gè)錯(cuò)過的故事到最后/都耗盡年華……”[2]此時(shí)的古風(fēng)文化是脫離日常的浪漫傳奇,是景觀化的濃烈情緒,試圖抽離一切物質(zhì)與凡俗,偏愛純凈、纖細(xì)、流動(dòng)與柔軟,透露了敏感與多情。

2018年前后,古風(fēng)(或曰國(guó)風(fēng)、國(guó)潮)亞文化的審美風(fēng)格發(fā)生了一次比較明顯的轉(zhuǎn)向,《長(zhǎng)安三萬里》的風(fēng)格在一定程度上是這一轉(zhuǎn)向的結(jié)果。而這一轉(zhuǎn)向鮮明地體現(xiàn)在漢服文化的發(fā)展過程中。漢服圈的形成與古風(fēng)音樂的誕生時(shí)間相近[3],早期漢服與同時(shí)期的古風(fēng)音樂、古風(fēng)插畫等的審美趣味是基本一致的。但在漢服商業(yè)化后,“對(duì)于‘何謂漢服’的討論始終是漢服圈中長(zhǎng)盛不衰的核心議題。為了與‘民族風(fēng)’服飾、唐裝、旗袍、古裝劇中的戲服等相區(qū)別,到2017年左右,漢服圈逐漸明確了‘形制’是區(qū)分漢服與非漢服的唯一標(biāo)準(zhǔn)。粗略而言,凡有出土文物證明在歷史上確實(shí)存在的形制即為正確形制,按照正確形制制作的服飾,無論采用怎樣的材質(zhì)、紋樣,都可稱為‘漢服’;而并未按照正確形制制作的仿古服飾,稱為‘古裝’或‘華服’;使用漢服元素,但采取現(xiàn)代立體剪裁的服飾則稱為‘漢元素’”“國(guó)風(fēng)”或“國(guó)潮”服飾[4]。在眾多名稱中,“漢服”是居于核心位置的,漢服愛好者們通過研讀大量文獻(xiàn)與材料,解析傳世或出土服飾的結(jié)構(gòu),確定不同時(shí)代服飾的部件形制與名稱。在這一過程中,漢服愛好者與商家制作了大量模仿傳世、出土古代服飾的“復(fù)原款漢服”,比如山東博物館藏暗花紗繡花鳥紋馬面裙就是不少商家反復(fù)仿制的對(duì)象。對(duì)古代服飾文物的關(guān)注,對(duì)經(jīng)典服飾文物的不斷“復(fù)刻”,帶來了漢服圈中一種新的審美風(fēng)格——“復(fù)原風(fēng)”。這類服飾在忠于漢服形制結(jié)構(gòu)的前提下,采用古代實(shí)物的配色、紋樣,盡力模仿其審美風(fēng)格。這當(dāng)然不是真正意義上的“復(fù)古”,而是配合新的時(shí)代風(fēng)尚再造傳統(tǒng)。這種努力在2017年前后促成了古風(fēng)審美的一次明顯變革。相比于之前的明凈清麗、纖細(xì)柔美,此時(shí)的古風(fēng)審美更傾向于古拙典雅或堂皇大氣,強(qiáng)調(diào)現(xiàn)實(shí)感和日常感,不再是景觀化的縹緲傳奇。隨著漢服影響力的提升,古裝電視劇、電視晚會(huì)節(jié)目等的服裝也開始在傳統(tǒng)的古裝劇戲服、古典舞演出服體系之外,嘗試采用漢服元素,比如2021年河南電視臺(tái)的《唐宮夜宴》將“復(fù)原風(fēng)”的唐制齊胸衫裙與復(fù)原款唐代妝容呈現(xiàn)在觀眾面前。《唐宮夜宴》的成功“破圈”,也標(biāo)志著“復(fù)原風(fēng)”真正得到了主流媒體與大眾的認(rèn)可。

當(dāng)下中國(guó)動(dòng)畫電影,除去《熊出沒》《喜羊羊與灰太狼》等明顯以兒童為目標(biāo)受眾的部分作品外,大多數(shù)很難說直接延續(xù)了上海美術(shù)制片廠等國(guó)營(yíng)美術(shù)制片廠的動(dòng)畫制作傳統(tǒng),而主要受二次元網(wǎng)絡(luò)亞文化影響。在日本動(dòng)畫、美國(guó)迪士尼動(dòng)畫的影響下成長(zhǎng)起來的一代動(dòng)畫人首先在網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行他們的創(chuàng)作嘗試,之后才逐漸獲得制作動(dòng)畫電影的資本與能力。因此,這一代動(dòng)畫人的創(chuàng)作中有著比較鮮明的網(wǎng)絡(luò)亞文化風(fēng)格,當(dāng)他們處理傳統(tǒng)文化題材時(shí),自然會(huì)受到網(wǎng)絡(luò)亞文化中古風(fēng)文化審美風(fēng)尚的影響;當(dāng)這種審美風(fēng)尚經(jīng)由《唐宮夜宴》等主流媒體的文藝作品得到大眾的廣泛認(rèn)可后,《長(zhǎng)安三萬里》這樣的作品才有了創(chuàng)作與傳播的土壤。

《長(zhǎng)安三萬里》交替使用3D動(dòng)畫與水墨國(guó)畫風(fēng)格2D動(dòng)畫,其3D動(dòng)畫部分在人物表情與動(dòng)作的處理上雖然仍能看到迪士尼動(dòng)畫的痕跡,但服飾基本遵循了漢服圈的漢服形制。電影中,男子大多穿圓領(lǐng)袍,戴幞頭,圓領(lǐng)袍翻領(lǐng)穿著時(shí)甚至能看到領(lǐng)角的扣袢;女子穿著則以齊胸衫裙為主,均使用典型的“復(fù)原風(fēng)”配色,特別是玉真公主的服飾、發(fā)型與妝容,都與漢服圈中流行的盛唐復(fù)原風(fēng)格高度類似。電影上映后,知名漢服測(cè)評(píng)博主七十二煙塵曾發(fā)布視頻,專門盤點(diǎn)《長(zhǎng)安三萬里》中服飾上的傳統(tǒng)紋樣,包括電影中王昌齡和裴十二衣服上的團(tuán)窠聯(lián)珠對(duì)獅紋等,視頻一一說明了紋樣的起源及其參考的文物[5]。可見《長(zhǎng)安三萬里》的服飾設(shè)計(jì)與漢服圈有著相似的紋樣與配色設(shè)計(jì)思路,在形制、審美等方面都采用了漢服圈的成果。

民間層面的傳統(tǒng)文化熱與民族自豪感、國(guó)家層面對(duì)傳統(tǒng)文化的重視,共同助力以漢服文化為代表的古風(fēng)亞文化發(fā)展壯大,古風(fēng)亞文化引領(lǐng)的審美風(fēng)尚亦迅速走向主流化。但這一再造傳統(tǒng)的過程主要集中在視聽形象與符號(hào)領(lǐng)域,無論是古風(fēng)電子游戲中的亭臺(tái)樓閣,還是形式各異的漢服設(shè)計(jì),都在以相對(duì)靜態(tài)的、表面化的視聽形象,以及相對(duì)固定的傳統(tǒng)文化符號(hào),傳達(dá)審美上的“中國(guó)氣派”。而審美形象、文化符號(hào)只是傳統(tǒng)文化的一個(gè)方面,另一個(gè)或許更重要的方面則是通過敘事來傳達(dá)的思想與精神價(jià)值。這里的敘事即反映中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與時(shí)代精神相結(jié)合的“中國(guó)故事”。

在這一意義上,《長(zhǎng)安三萬里》以家喻戶曉的唐代詩人高適、李白為主人公,依據(jù)一定的詩史材料,重述他們彼此交織的人生故事,嘗試經(jīng)由敘事而非情節(jié)塑造表現(xiàn)人物精神內(nèi)核,進(jìn)而反映其所代表的群體的思想。電影從符號(hào)到敘事的遞進(jìn)構(gòu)筑了一個(gè)與視聽形式潮流在水準(zhǔn)、風(fēng)格等方面相匹配的“中國(guó)故事”。電影中的李白形象,是進(jìn)入這一故事的最佳通道。

二、詩與酒、功名與修道:李白的人間之路

大多數(shù)觀眾對(duì)李白的印象來自中小學(xué)教科書,教科書中的李白是灑脫而豪放的詩仙,有著“天子呼來不上船”[6]的自由與桀驁,也有配得上其自負(fù)的曠世詩才。在《長(zhǎng)安三萬里》中,李白的這一面亦有展現(xiàn)。與高適初相識(shí)時(shí),他便自比大鵬,供奉翰林后,也坦然接受賀知章給他的“謫仙”之名。但與此同時(shí),電影中的李白還有其他側(cè)面。在揚(yáng)州時(shí),他縱情享樂,留戀美人與美酒,千金豪擲;天子賜金放還后,他又請(qǐng)北海高天師授道箓,入道籍,尋仙問道,求長(zhǎng)生之法;他曾與汝陽王“詩酒平交,不論王侯”[7],亦可醉后令高力士為其脫靴,不肯俯身權(quán)貴,但又會(huì)為生計(jì)入贅許家,為功名替永王大寫贊歌。他超然又世俗,有時(shí)放浪形骸,有時(shí)汲汲于世功,在追求功名、縱情享樂與尋仙問道之間搖擺,觀眾從高適視角看去,便會(huì)覺得他活得矛盾又?jǐn)嗔选?/p>

李白《古風(fēng)五十九首》之九寫道:

齊有倜儻生,魯連特高妙。明月出海底,一朝開光曜。卻秦振英聲,后世仰末照。意輕千金贈(zèng),顧向平原笑。吾亦澹蕩人,拂衣可同調(diào)。[8]

魯仲連匡扶社稷、彪炳史冊(cè),而后功成身退,意輕千金。這是李白的人生理想,顯然受到儒家思想的影響,但他并不相信“君子固窮”“安貧樂道”的君子之義,有著“且樂生前一杯酒,何須身后千載名”(李白《行路難》其三)的及時(shí)行樂思想。有時(shí)他又認(rèn)為“屈平詞賦懸日月,楚王臺(tái)榭空山丘”(李白《江上吟》),詩文比功業(yè)更能流傳千古;而一旦仕途受阻,“人間之道”“走不下去了”,便轉(zhuǎn)而“走出世之道”,修道求長(zhǎng)生。然而,李白也并不當(dāng)真相信“仙人撫我頂,結(jié)發(fā)受長(zhǎng)生”[9]的奇跡,甚至認(rèn)為“日月終銷毀,天地同枯槁”(李白《擬古》其八),總有一天整個(gè)世界都將歸于寂滅,這世間并沒有什么永恒。

詹福瑞在其專著《詩仙·酒神·孤獨(dú)旅人——李白詩文中的生命意識(shí)》中提到,縱觀李白一生詩作,他的“《古風(fēng)五十九首》其二十否定了求仙,《郢門秋懷》不僅否認(rèn)了仙人的存在,而且否定了所有長(zhǎng)久不死的事物,此首(《古風(fēng)五十九首》其二十三)又否定了功名富貴,而在其他的作品中,李白又否定了及時(shí)行樂。三者時(shí)而肯定之,時(shí)而否定之”[10]。《長(zhǎng)安三萬里》恰恰撕下李白豪放灑脫的“謫仙”標(biāo)簽,將他的種種糾結(jié)、矛盾呈現(xiàn)在觀眾面前。

李白授道箓后與岑夫子、丹丘生、高適、杜甫等人在水邊飲酒、吟《將進(jìn)酒》的場(chǎng)景,無疑是《長(zhǎng)安三萬里》的一個(gè)高潮。也是在這個(gè)場(chǎng)景中,《將進(jìn)酒》更具體的背景與來歷得到展現(xiàn),表面的高蹈激越之下,有“高堂明鏡悲白發(fā)”的時(shí)光之嘆,亦有仕途失意時(shí)“古來圣賢皆寂寞,惟有飲者留其名”的無奈與自我紓解。豪邁中有悲涼,超然中有寂寞,所以這首詩才能穿越千年一再引人共情。

電影中,東方既白,高適向李白辭行,在一番近乎訣別的對(duì)話后,李白看著高適離去的背影,于闃寂中吟誦《擬古》其九:

生者為過客,死者為歸人。天地一逆旅,同悲萬古塵。

在這首詩中,我們得以窺見李白內(nèi)心深處的惶惑、恐懼與悲涼:“人生譬如朝露,轉(zhuǎn)瞬即逝”,“你我年少相逢,都有凌云之志,但是轉(zhuǎn)眼之間,我們都已經(jīng)年近半百,我的夫人,也新近去世”。而李白自己卻依然一事無成。人生如此短暫,想要有所成就又何其艱難,而所謂功業(yè),百年之后也終究成空。梁園依舊,“當(dāng)日的梁王,今又安在呢”?在短暫生命與長(zhǎng)久歲月的縫隙處,李白窺見了人生的虛無,“死去元知萬事空”[11],悲觀地認(rèn)為在絕對(duì)的、徹底的死亡面前,人的一切努力、成就、歡樂、痛苦或許都沒有意義。這便是李白諸多矛盾的源頭——求長(zhǎng)生與求功名都是為了對(duì)抗時(shí)不我待,而若長(zhǎng)生不可求、功名終成土,那便只能在“晝短苦夜長(zhǎng),何不秉燭游”[12]的行樂中尋得暫時(shí)的解脫。

但在虛無的底色之上,我們?cè)凇堕L(zhǎng)安三萬里》中看到李白的失措、狼狽、糾結(jié)、矛盾、掙扎、進(jìn)退維谷、左突右沖。他永遠(yuǎn)在為人生苦短而焦慮,永遠(yuǎn)在虛無之中痛苦,但就像李白的夫人所說,他從未真的“心灰意冷”,從未有一刻放棄與這必然的虛無抗?fàn)帯?v然是在盛唐的長(zhǎng)安,在世間行走也總有諸多艱難,更何況李白是商人之子,出身微賤,又自視甚高,且在政治上單純幼稚,他這一生注定會(huì)做錯(cuò)很多事,也會(huì)有許多無法完成的心愿。回看《長(zhǎng)安三萬里》中李白這一段生命歷程,入仕無門與潦倒失意占了大半。可是,直到白帝城遇赦,辭白帝城、過三峽,滿頭白發(fā)、衣衫落拓的李白依然能縱情快意地仰天大笑,吟誦著“輕舟已過萬重山”,與青山為伴,與群鳥共舞,就像是與高適初遇時(shí)那個(gè)意氣風(fēng)發(fā)的少年,從未失去對(duì)這短暫而艱難的人生的真摯熱愛。他用入世進(jìn)取與出世求道、徒勞無功與執(zhí)著追求、沉迷詩酒與“安能摧眉折腰事權(quán)貴”的自由桀驁,填滿原本虛無的人生逆旅,盈溢震爍古今的永恒光彩。

▼《長(zhǎng)安三萬里》電影海報(bào)▼

三、“詩在,長(zhǎng)安就在”:高適的人生之嘆

《長(zhǎng)安三萬里》開篇表現(xiàn)了一片蒼茫雪山,一只蒼鷹自雪山間飛過,跟隨蒼鷹的視線,鏡頭向下,落向唐廣德元年十二月的四川松州云山城,然后觀眾才看到正在激戰(zhàn)的場(chǎng)景,以及戰(zhàn)爭(zhēng)中的人。從亙古無垠的自然,到歷史中的城池,再到城池中的人生,《長(zhǎng)安三萬里》的開篇提示了整個(gè)故事的視角:在漫長(zhǎng)而宏大的歷史中聚焦李白與高適的個(gè)體人生。

相比李白,《長(zhǎng)安三萬里》對(duì)高適的形象做了更多藝術(shù)加工。電影中的高適有口吃、閱讀障礙,但能沉潛苦讀、勤學(xué)苦練,失意時(shí)耕讀于梁園,“窮且益堅(jiān),不墜青云之志”[13],終于在亂世中獲得機(jī)遇,成為“唐代詩人中功業(yè)最卓著者”。這是一個(gè)非常典型的儒家端方君子形象,相比于李白在出世與入世間的矛盾搖擺,高適始終非常堅(jiān)定地追求匡扶社稷、成就功業(yè)的人生理想。他守規(guī)矩、重禮法、重諾守信,是一個(gè)更徹底的正面人物,也是更方便觀眾理解和代入的形象。歷史上的高適或許未必如此,他自言“二十解書劍,西游長(zhǎng)安城。舉頭望君門,屈指取公卿”[14],有著和李白相似的驕傲與自負(fù)。《河岳英靈集》評(píng)價(jià)高適“評(píng)事性拓落,不拘小節(jié),恥預(yù)常科”[15],《舊唐書》中說他“喜言王霸大略,務(wù)功名,尚節(jié)義。逢時(shí)多難,以安危為己任,然言過其術(shù),為大臣所輕”[16],都與電影中呈現(xiàn)的形象相去甚遠(yuǎn)。

與其說《長(zhǎng)安三萬里》試圖還原一個(gè)歷史上真實(shí)的高適,不如說電影將高適這一角色設(shè)置為一面幫助觀眾理解李白的鏡子。故事中的李白與高適,雖然常常時(shí)隔數(shù)年才能有一面之緣,卻是對(duì)彼此而言具有特殊意義的至交好友。然而,至少到安史之亂爆發(fā)前,高適并不真的理解李白。

高適總在期待與李白的重逢,但每次重逢二人都不歡而散。在揚(yáng)州時(shí),高適目睹李白夜夜笙歌,憤而欲走,指責(zé)說:“你這樣揮金如土,千金買笑,如何能夠長(zhǎng)久?以兄這等才華,要消耗在這夜夜笙歌之中嗎?”這是他第一次否定李白的行事。高適堅(jiān)信,“大丈夫當(dāng)報(bào)效國(guó)家,建功立業(yè)”,他無法理解李白的及時(shí)行樂,更看不到這背后的虛無與恐懼。也是在揚(yáng)州,高適與裴十二比武落敗,卻意外治好了口吃的毛病。李白曾說高適“心中的一團(tuán)錦繡,終有脫口而出的一日”,那么揚(yáng)州比武或許便是這一日來臨的契機(jī)。究其原因,或許在于躊躇滿志卻入仕無門的高適終于在失敗中看到了自己的不足,也在劍技絕世卻因是女兒身而無緣疆場(chǎng)的裴十二身上,看到自己根本沒有資格自怨自艾。自此之后,高適擁有了一個(gè)徹底自洽的儒家君子人格,能夠耐得住寂寞在梁園讀書練槍,也能在人到中年時(shí)放下驕傲,退而求其次地到哥舒翰帳下做一個(gè)掌書記。高適第二次否定李白,是在李白決定入贅許家時(shí)。高適無法認(rèn)同李白的決定,寫下一個(gè)大大的“否”字,沉默離開。在高適看來,入贅并非“正途”,而高適想要的是清清白白、堂堂正正、不受指摘的人生,他無法理解李白的妥協(xié)。第三次是在長(zhǎng)安,李白剛剛供奉翰林,與一眾詩人飲酒聯(lián)詩。當(dāng)賀知章醉中喊出李白是“天上謫仙”時(shí),高適與觀眾看到的卻是觥籌交錯(cuò)間縱欲沉醉、中年發(fā)福、最“俗”的李白。高適看得頻頻蹙眉,早早離席。

高適不理解李白,但他依然欣賞李白,他也是被李白“謫仙”標(biāo)簽“蠱惑”的眾生之一。李白的種種荒唐、跳脫,高適雖然不喜,卻終究可以容忍。他曾言,李白是“大鵬逍遙云端,他本就不拘人間小節(jié),我不怪他”。這一想法在高適初見李白時(shí)就存在了:“我從來沒有見過這么一個(gè)瀟灑不羈的人,他身在這世間,卻又仿佛在這世間之外。”

高適將李白視作天上謫仙、世外高人,卻不知李白是如此徹底而熱忱地在這人世之中生活,李白一邊困頓掙扎,一邊恣意揮灑,剎那人生的虛無感托舉起天外飛仙的超然表象,內(nèi)里卻是最深沉、最真切的生的痛苦與歡愉。高適的人生太過務(wù)實(shí),目標(biāo)也太過明確,他需要一個(gè)意象來承載自身缺失的“狂”與“逸”,在他心中,李白就是這個(gè)意象,一個(gè)鮮明而淺薄、不需要縱深與復(fù)雜性的意象。

李白被賜金放還后,與杜甫同來尋高適。杜甫說,李白認(rèn)為高適是他最好的朋友,高適卻猶疑地問道:“我是嗎?”因?yàn)閷?duì)于此時(shí)的高適來說,李白“是謫仙人,要回天上”,他自己則“是世間人,在世間盤桓”。李白不該被理解,否則就成不了純粹的作為意象的謫仙,而在世間盤桓的高適,也不配成為謫仙李白的知己。李白在這樣的背景下吟誦“天地一逆旅,同悲萬古塵”,或許心中也有著不被理解的孤獨(dú)與寂寥吧。

但李白與高適依然有相互理解的基礎(chǔ),那便是光陰催人老的緊迫感。離開長(zhǎng)安,祭拜渤海郡王高侃時(shí),高適說:“我的祖父,二十歲為驍騎將,生擒突厥車鼻可汗,三十歲隨李勣攻滅高句麗,四十歲大破新羅,四十二歲,他就去世了。我今年已經(jīng)四十三了。”之后在哥舒翰帳下時(shí)他又感慨:“轉(zhuǎn)眼已是十年,我的人生將到盡頭了,十年之間仿佛什么都沒有發(fā)生。”此時(shí)的高適與悲嘆自己年近半百、夫人新喪、一事無成的李白何其相似。?

安史之亂爆發(fā),長(zhǎng)安一夕之間生靈涂炭,大唐的疆土上戰(zhàn)火四起,而這“非常之危”卻讓高適“這個(gè)從八品的小小官員,半年間,驟然成了三鎮(zhèn)節(jié)度使”。說這話時(shí),高適臉上并無壯志得酬的喜悅,只有難掩的滄桑與惆悵。這是高適人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn),也是他真正開始理解李白的契機(jī)。天子信重、兵權(quán)在握,這是高適夢(mèng)寐以求的人生。然而,在高適一將功成的原因中,此前的勤學(xué)苦練究竟占到幾成?若沒有安史之亂,高適只憑借“二十解書劍”的天賦與才華,真的能成就一世功名嗎?功成背后的萬骨枯又該由誰來負(fù)責(zé)呢?

歷史大勢(shì)落在渺小個(gè)人身上,便是無數(shù)足以改寫人生的隨機(jī)與偶然,對(duì)高適而言,若自己一生追求的生前身后名,終究不過是這隨機(jī)與偶然織就的因果,又如何能成為人生價(jià)值的最后依托呢?在這個(gè)青云直上、大鵬展翅的時(shí)刻,高適也覷見李白久久凝視的虛無深淵。至永王伏誅,高適與李白在黃鶴樓中隔著屏風(fēng)重逢,雖未直接相見,但這或許是高適第一次“看到”俗世中的凡人李白,看到他的幼稚與過錯(cuò),也看到他的掙扎與不甘。他依然無法認(rèn)同李白的許多選擇,但他用李白在相撲中教他的戰(zhàn)術(shù)奪回了云山城,也完成了李白一生無法實(shí)現(xiàn)的“功遂,身退”的理想。聽程公公擊劍而歌,唱著李白遇赦后新寫的《早發(fā)白帝城》,高適帶著快慰的神情仰望蒼穹,思念他此生最好的朋友。

影片結(jié)尾,片頭那只蒼鷹再次飛過曠野,接下來畫面中出現(xiàn)的卻是占盡盛唐風(fēng)流的詩與詩人。片頭的史中長(zhǎng)安在片尾升格為詩中長(zhǎng)安,這是高適最終選擇的人生信念:功名霸業(yè)轉(zhuǎn)頭空,但詩人卻可以在詩中不朽。詩在,長(zhǎng)安就在。

縱觀整部影片的結(jié)構(gòu),會(huì)發(fā)現(xiàn)故事開始于死亡,而結(jié)束于新生。李白與高適初見時(shí),高適的父親去世,他守孝滿三年,正要離家去長(zhǎng)安;李白則帶著好友吳指南的遺骨,要將他葬在黃鶴樓旁,讓這天下名樓與他做伴。而影片結(jié)尾,李白遇赦,絕處逢生;高適奪回云山城,長(zhǎng)安也即將收復(fù),這成為李唐王朝艱難中興的預(yù)兆。這是一個(gè)處在死生之間的故事,于死亡中見到的無可解脫的虛無,終將在不懈的人生求索中凝結(jié)出瞬間的不朽。李白與高適都窮盡一生尋找自己人生的安頓之所,將短暫生命燃作獨(dú)一無二的光。

結(jié) 語

動(dòng)畫電影《長(zhǎng)安三萬里》在視聽審美風(fēng)格上利用以漢服文化為代表的古風(fēng)亞文化“復(fù)原風(fēng)”審美資源,展現(xiàn)出大氣磅礴的盛唐氣象。在敘事上,則嘗試經(jīng)由對(duì)歷史人物的重述與創(chuàng)造性改寫,抵達(dá)人物的精神內(nèi)核,展現(xiàn)其對(duì)虛無的抗?fàn)帲约皩?duì)人生的無限熱忱,進(jìn)而體現(xiàn)中國(guó)古代士大夫階層的生命意識(shí)與生死哲思。通過將高適改寫為一個(gè)更貼合當(dāng)代觀眾思想觀念與情感結(jié)構(gòu)的角色,作品讓觀眾得以借高適之眼看到李白的矛盾與斷裂,并最終與高適一同抵達(dá)對(duì)李白的更深層次的理解,由此觀照每一個(gè)人的現(xiàn)世人生。這就為歷史故事、古典哲思賦予了當(dāng)代視角和當(dāng)代價(jià)值,構(gòu)筑了一個(gè)與其視聽形象所體現(xiàn)的“中國(guó)氣派”相匹配的、足夠復(fù)雜和典型的、具有當(dāng)代性和當(dāng)代意義的“中國(guó)故事”。

(為閱讀方便,略去引注。)

王玉玊:中國(guó)藝術(shù)研究院馬克思主義文藝?yán)碚撗芯克毖芯繂T