誤殺3劇情解析:父愛無疆,東南亞華人富商為女兒鋌而走險

撰文:曾于里

注:本文有嚴重劇透!

作為現(xiàn)象級犯罪懸疑電影IP,《誤殺》系列自推出以來便以鮮明的敘事范式(“父親為救子女鋌而走險”的核心設(shè)定)、緊湊刺激的情節(jié)框架和強烈的戲劇反轉(zhuǎn)受到關(guān)注。當然,如何保持IP的新鮮感和生命力也是一個挑戰(zhàn)。

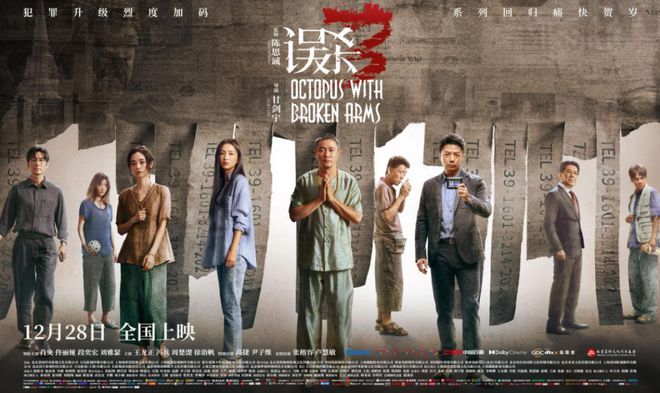

《誤殺3》海報

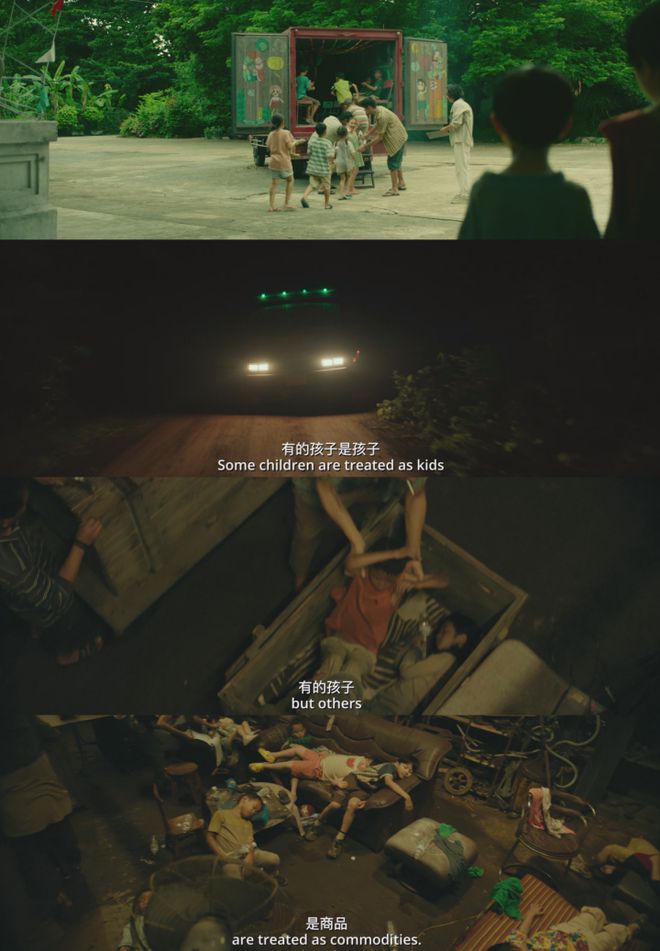

2019年的《誤殺》關(guān)鍵臺詞是:“有的孩子是孩子,有的孩子是禽獸。”

2021年的《誤殺2》的關(guān)鍵臺詞是:“有的孩子是孩子,有的孩子不是普通的孩子。”

《誤殺3》的關(guān)鍵臺詞是:“有的孩子是孩子,有的孩子是商品。”

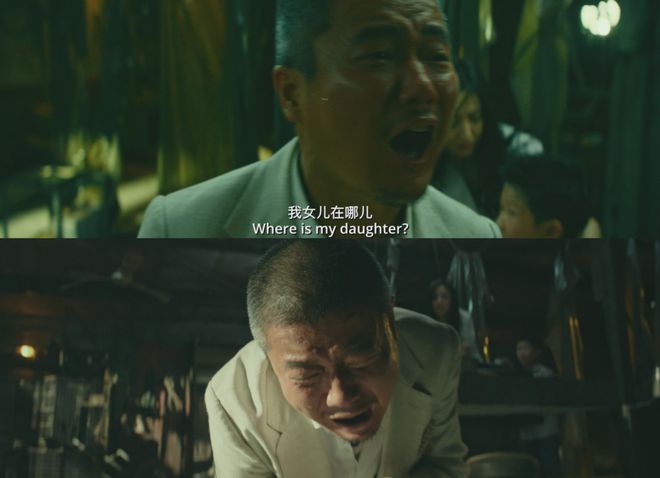

《誤殺3》的劇情 依然圍繞“父愛”展開。東南亞華人富商鄭炳睿(肖央 飾)是一個單親父親,對女兒婷婷寵愛有加。當婷婷突然被神秘綁匪綁架,并提出異常復雜和苛刻的贖金條件時, 絕望的 鄭炳睿不惜一切代價想要救回女兒,父愛 是 他行動的最大動力。

鄭炳睿(肖央 飾)

這并非一起普通的綁架案 , 它牽涉到多年前的一樁離奇慘案 —— 一艘載有23名兒童尸體的輪船爆炸事件,這些孩子被非法販賣并最終喪生。官方當時 卻 宣稱他們是偷渡難民。鄭炳睿本人與 拐賣兒童的罪惡交易 有著千絲萬縷的聯(lián)系 ……

肖央在《誤殺》系列中連續(xù)扮演絕望的父親形象,其表演獲得 一些 觀眾的認可,但 坦白講, 這一角色類型 也 讓 不少 部分觀眾感到審美疲勞。

不只是《誤殺》系列,還包括2024年的《浴火之路》《出入平安》, 肖央 連續(xù)在多部作品中 飾演的角色有著相似的背景設(shè)定:一個原本平凡或成功的人,因為孩子的遭遇(如失蹤、被綁架等)而陷入絕境,引發(fā)一系列驚心動魄的故事。

角色模式能快速建立起情感共鳴,但也容易讓觀眾產(chǎn)生一種預設(shè)感——一當看到肖央出現(xiàn)在類似情境下,就大致可以預測到劇情走向和人物行為。盡管肖央在表現(xiàn)父親對子女深沉之愛時演技合格,但在多部電影重復相同的情感爆發(fā)戲后,也顯得程式化,減弱它們原本應有的沖擊力。

肖央演技是可以的,但演太多類似的“悲情父親”了

《誤殺3》或多或少也意識到這種自我重復的危機, 鄭炳睿 這個父親與之前肖央的父親形象都不同。他表面上看是個好父親,但他的內(nèi)里不是個好人,連好父親都算不上。

電影通過一系列線索提示 和反轉(zhuǎn) ,揭露這位看似慈祥的父親曾經(jīng)參與人口販賣,孩子們被迫遠離親人,遭受無法想象的苦難 , 許多無辜家庭 因此 破碎 。這次綁架實際上是受害者家屬精心策劃的復仇行動,他們希望通過這種方式揭露真相,讓曾經(jīng)犯下滔天罪行的人受到應有的懲罰。

鄭炳睿 隱隱就猜到綁架者有可能是誰,但 為了維護自己良好的公眾形象,避免自己過去的罪行 被曝光,他 選擇掩蓋事實, 但這會延誤女兒的救援 。這種做法反映了 他 內(nèi)心深處的自私和虛偽,即使是在極端情況下,他也首先考慮的是如何保護自己的名譽 而非女兒的安全和真心悔改。

在之后的電車難題選擇中,大BOSS給了 鄭炳睿遙控裝置 ,要么按下遙控炸死女兒,要么大BOSS倒數(shù)三秒槍殺 鄭炳睿 。 鄭炳睿 的選擇真正暴露了他的人格底色——一個貪生怕死、自私自利的卑怯之徒。

《誤殺》《誤殺2》的父愛是崇高的,父親為了孩子不惜與不公平的階級社會做生死對抗,這個社會議題是電影具有強烈情緒感染力的根源;《誤殺3》的父親坍塌了,批判的對象轉(zhuǎn)向了全球范圍內(nèi)的人口拐賣亂象。

電影聚焦人口拐賣議題

如今留給懸疑劇的社會議題越來越少,翻來倒去是打擊販毒、打擊詐騙、校園霸凌、人口販賣等。一方面是議題安全,另一方面是這類議題社會關(guān)注度高,進入電影門檻低,也很容易給人一種電影關(guān)切社會問題的感覺。但也因為懸疑劇里扎堆這種安全議題的模式化敘事,批判性雖有,卻不痛不癢。比如《誤殺3》 關(guān)于人口拐賣的討論僅僅停留在表面現(xiàn)象描述層面,影片只是簡單地展示了幾個反派形象。

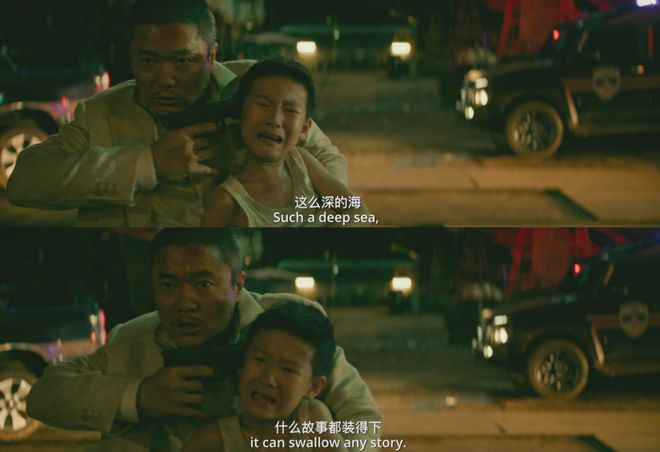

這句臺詞寫得不錯,但電影其實并沒有去深挖“這么深的海”

相形之下,《誤殺》《誤殺2》將個人家庭悲劇與更廣泛的社會不公聯(lián)系起來,觀眾不只是在觀看一個犯罪懸疑故事,也像是在經(jīng)歷一場關(guān)于正義與壓迫的真實斗爭。電影的社會階層隱喻以及對于底層人民抗爭精神的贊美,更貼近觀眾的日常生活體驗,反而能更直接地觸動觀眾的情緒。

所以,從情緒感染力而言,《誤殺3》并不如前作。

接連不斷的反轉(zhuǎn),是《誤殺》系列的特色,也是陳思誠東南亞犯罪故事的核心標志。《誤殺3》亦然。但這里友情提醒,如果看過張家輝、阮經(jīng)天主演的《重生》,或許沒必要著急看《誤殺3》,因為不同的故事,采取了幾乎一樣的反轉(zhuǎn)模板。

觀眾最初看到的是一個看似簡單的綁架案,隨著故事推進,更多背景信息浮出水面——鄭炳睿曾經(jīng)涉及人口販賣。這是一重關(guān)鍵反轉(zhuǎn)。

此次事件是受害者家屬精心策劃的一場復仇行動。受害者家屬們分別是誰?幾乎是電影中戲份稍多的主人公都有反轉(zhuǎn),這是一重又一重的關(guān)鍵反轉(zhuǎn)。

反轉(zhuǎn)多,確實是懸疑片的一大看點。它是 懸疑片最有效的手段之一 , 使得劇情跌宕起伏,每一刻都充滿未知數(shù),讓觀眾維持高度的緊張感。

反轉(zhuǎn)是情節(jié)上的變化, 也是 對人物內(nèi)心世界的 進一步 挖掘。 《誤殺3》的“復仇者聯(lián)盟”, 身份上的顛覆揭示每個人物背后隱藏的故事。 此外, 通過層層遞進的反轉(zhuǎn), 電影逐步揭開 隱藏在 罪惡背后的人口拐賣 問題 ,一系列令人觸目驚心的數(shù)字令人直觀意識到問題的嚴峻性 。

然而,反轉(zhuǎn)是手段,不是目的。好的反轉(zhuǎn)應該是建立在邏輯基礎(chǔ)上,這是昔日《誤殺》成為黑馬的原因。《誤殺3》的反轉(zhuǎn)水平與《誤殺》有很大的水準差距,它走向另一個極端:反轉(zhuǎn)不停歇,想怎么反轉(zhuǎn)就怎么反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)成為目的。

電影中的諸多反轉(zhuǎn) 并沒有建立在堅實的故事基礎(chǔ)之上,缺乏足夠的鋪墊或解釋。比如,佟麗婭 和 段奕宏的“反轉(zhuǎn)”,都是靠最后一通解釋完成,觀眾難以對角色建立起持續(xù)的情感聯(lián)系;受害者家屬策劃復仇行動 的高度組織性,并 不符合現(xiàn)實生活中普通人所能達到的能力范圍 , 當電影中的情節(jié)不再遵循現(xiàn)實生活中的邏輯時,那些原本引發(fā)共鳴的社會議題便失去了它們應有的力量。

佟麗婭和段奕宏在電影中的角色有反轉(zhuǎn)

懸疑片的魅力之一在于它能夠在不經(jīng)意間埋下伏筆,并在后續(xù)情節(jié)中巧妙地加以揭示,以增強故事的連貫性和邏輯性,并給觀眾帶來一種智力上的滿足感。但《誤殺3》幾乎所有的反轉(zhuǎn)都是突然出現(xiàn)的新劇情,而不是基于此前引導觀眾參與解謎的線索或暗示,反轉(zhuǎn)變成單純的戲劇沖擊。

反轉(zhuǎn) 必須 符合角色的性格特點和發(fā)展軌跡, 但鄭炳睿和其他角色都像是被編劇當作反轉(zhuǎn)的工具人,他們的行為和決策往往缺乏內(nèi)在的邏輯和合理性,只是為了配合情節(jié)的需要而不斷變換身份和立場。比如 鄭炳睿 從人販子到商業(yè)大佬的歷程本就不太可信,時而表現(xiàn)出對女兒的愧疚和愛護,時而又顯露出冷酷和殘忍的一面,忽善忽惡顯得人格分裂。

把反轉(zhuǎn)當做劇情的核心,為了反轉(zhuǎn)而反轉(zhuǎn)是當下不少懸疑劇陷入的誤區(qū)。 這種做法忽視故事的內(nèi)在邏輯與角色的深度塑造,劇情如同 空中樓閣,只要一劇透或者短視頻一解說,就等同于看過這部電影了,因為除了刻意的反轉(zhuǎn)它幾乎什么興味都沒有。這是強行反轉(zhuǎn)的致命限度。

反轉(zhuǎn)是情節(jié)發(fā)展的自然產(chǎn)物,是對角色性格和故事走向的合理推演,而 不是 編劇為了追求刺激和噱頭刻意為之的伎倆。主創(chuàng)者需要牢記這一“常識”,否則這類全程靠轟隆隆配樂和一驚一乍反轉(zhuǎn)吸引注意力的電影,早晚打不過狗血短劇。

聲明:我們是澎湃新聞文化娛樂部的微信公眾號,欄目官方微博為“澎湃有戲”,唯一的APP叫“澎湃新聞”。本文來自澎湃新聞“有戲”欄目,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈請隨意。